| 發佈時間:2016-05-20 (更新:2016-05-20 14:41) | 發佈者:夏綠蒂 |

| 標題:嘉慶君沒來過台灣!當年半路認錯太子… | |

嘉慶君沒來過台灣!當年半路認錯太子…2016-05-19 10:28:57 聯合新聞網 綜合整理

互動玩娛樂

正史中,嘉慶君從未來過台灣,然而「嘉慶君遊台灣」的傳說深植人心,還衍伸許多景點與特產。

聯合報/陳宛茜 報導

「嘉慶君遊台灣」是台灣家喻戶曉的民間故事,楊麗花、豬哥亮、葉青都曾詮釋過清仁宗嘉慶君;南部許多景點、特產如麻豆「皇帝文旦」,都是根據嘉慶君遊台的故事而衍伸。

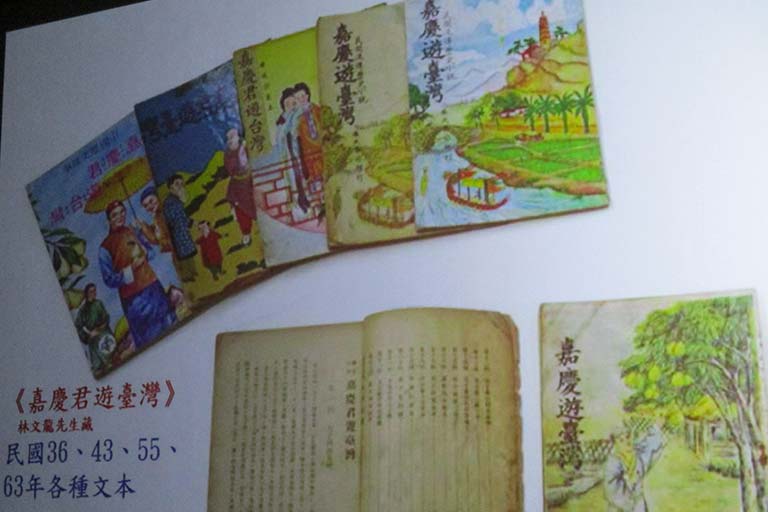

1947年,作家丁得春撰寫「嘉慶君遊台灣」,是「嘉慶君遊台灣」傳說首度成為小說文本。記者陳宛茜/翻攝 私生子誤當太子 故事這樣來

「嘉慶君遊台灣」傳說的文字紀錄,最早見於1903年的「台灣日日新報」。當時日日新報的記者到嘉義採訪,發現嘉義東南西北四城樓,巍峨高聳。當地人告訴記者,傳說乾隆年間林爽文之亂爆發時,當時還是太子的嘉慶君曾至台灣巡守、駐蹕嘉義。因此當時建造的城樓規模為「全台城樓之冠」,嘉義人稱為「太子樓」。

嘉慶君穿過的明黃地繡彩雲金龍十二章紋龍袍,此刻正在故宮南院展出。瀋陽故宮博物院藏。圖/故宮提供 關心台灣人 深得民間好感

亦有一說法是,嘉慶朝某親王長子,聽聞台灣風景「不寒不暑,大似仙境」,懇求皇太后讓他到台灣任職。來到台灣的其實是這位「貝子」,而非太子。

嘉慶君穿過的金鑲黃碧璽吉服帶。圖/故宮提供 嘉慶君這回真的來台了! 1947年,作家丁得春撰寫「嘉慶君遊台灣」,是「嘉慶君遊台灣」傳說首度成為小說文本,之後不斷復刻印出。1957年,電影「嘉慶君遊台灣」殺青上演。而真正讓嘉慶君走紅台灣的,則是電視劇與豬哥亮。

1971年華視開播,推出鄉土劇「嘉慶君與王得祿」,該劇連播3個月,嘉慶君鋤強扶弱的故事深入人心,成為茶餘飯後的話題。1986年,三立影視製作的連續劇錄影帶「豬哥亮與嘉慶君」,更是造成廣大回響。 ● 嘉慶君沒來過台灣.docx | |